È l’amaro destino degli esseri più grandi e più puri: essere schiacciati e mutilati dalla propria gloria. Il loro nome è celebre tra gli uomini, ma il messaggio profondo e l’autentico grido della loro anima restano incompresi. Il mondo, in generale, non li ammira e non li prega se non in forza di un equivoco. La fama approfondisce e ne moltiplica ancora la solitudine. Tale fu la sorte di Gesù Cristo. E tale è quella di tutti coloro che, per il loro genio o per il loro cuore, quaggiù sulla terra sono i più fedeli riflessi della profondità divina. Gli uomini sono così vacui da sapersi ritagliare degli idoli perfino dal legno della vera croce e dal cuore del vero Dio.

Oggi non c’è un santo tanto popolare quanto Teresa del Bambin Gesù. E nemmeno ve ne è uno tanto incompreso. Il suo culto — bisogna davvero confessarlo — si muta sovente in sciocca superstizione. La santa delle rose… Non si vedono più che le rose, si dimentica la santa. Così ne viene fatta una caricatura che, per quanto possa essere fiorita, non risulta meno deforme. Il mondo confonde Teresa di Lisieux col suo sorriso. Non vuole sapere che questo sorriso è fiorito su un’intera vita di dolore a perfino sulle angosce della morte.

Il dolore e la morte… Nessuno più di Teresa del Bambin Gesù è capace di restituire oggi agli uomini il vero senso di queste due grandi realtà, così tanto profanate, che sono al tempo stesso pietra di scandalo e pietra angolare del nostro destino. Missione tragicamente urgente poiché per l’immensa massa del mondo il dolore e la morte hanno perduto ogni senso; sono divenuti letteralmente senza senso. Come le verità di cui parla Chesterton, il dolore e la morte separati da Dio hanno preso qualcosa di simile al marchio della follia. Non potendo più uscire da se stessi, dolore e follia girano a tondo, non conducono più a nulla. Non si soffre né si muore di meno, al contrario; ma il dolore e la morte da sentieri divengono vicoli ciechi. L’uomo aggiunge all’inferno tutto quel che sottrae alla croce.

Ma ecco che una umile fanciulla viene ad insegnare al mondo come si debba soffrire e morire. È dall’altro versante del dolore e della morte, traversate e vinte, che discende la sua voce. Il suo insegnamento non è quello di un saggio che ha pensato il dolore e la morte, è quello di una santa che li ha vissuti fino in fondo. Teresa ha esplorato la disgrazia non solamente con gli occhi, ma con piedi e cuore sanguinanti. Conosce il segreto di questa sfinge che non si rivela se non a chi divora.

Per comprendere nella sua originalità e profondità il messaggio della «piccola» Teresa occorre saper oltrepassare alcune apparenze, superare alcuni riflessi. Una cosa è l’amore che si esprime nella Storia di un’anima, altra cosa è la maniera in cui si esprime (1). Sotto i pallidi fiori artificiali della retorica devota, sotto l’immaginario e il vocabolario ancora infantili della ragazza allevata in un ambiente chiuso e privo di vera cultura letteraria (santa Teresa viveva nel XIX secolo…) qui si nasconde una delle anime più forti e più puramente eroiche di tutti i tempi. Quale intima virilità emerge da quell’involucro di formule sentimentali! E che retrogusto eternamente tonico lascia nel cuore quella bevanda che al primo contatto pareva sciroppo!

Tutti già sanno che santa Teresa è stata l’annunciatrice di un nuovo stile di santità. Senza dubbio anche nelle epoche più derelitte si sono viste fiorire anime autenticamente sante e la continuità del flusso della spiritualità cattolica non si è mai interrotta. Ma bisogna pure ammettere che sul declinare del XIX secolo la pietà francese, impregnata dei miasmi del giansenismo, aveva qualche cosa di esangue e devitalizzato. Dovunque si incunea l’errore è rapida la decadenza. Il giansenismo degli inizi fu, almeno sul piano umano, una grande cosa. Ma impiegò poco tempo a cadere nel formalismo più sciocco, trasformandosi in una pietà insulsa e sclerotizzata egualmente svuotata di ricchezza umana e di ricchezza divina. È il castigo dei fautori d’eresia: non avere che figli grotteschi. La menzogna, per quanto alle origini possa sprizzare vita e magnetismo, a breve giro di posta dà i natali al ridicolo. — Teresa di Lisieux è riuscita a liquidare definitivamente il giansenismo insegnando agli uomini la semplicità vivente dei rapporti tra la creatura e il suo Dio; il suo esempio di vita — e di tutti i giorni della sua vita — ci ricorda, in maniera concreta e immediata, che Dio non è altro che amore e che solo l’amore conduce a Dio. Si può rispondere che tutti i santi non hanno mai fatto altra cosa. È vero. Ma se consideriamo le formidabili figure dei santi del passato abbiamo facilmente l’impressione che le loro relazioni intime con Dio si stabilissero sulle cime di un eroismo sovraumano e che la pietà comune, la vita religiosa delle persone «ordinarie» fossero per così dire escluse da questi profondi scambi d’amore. L’originalità del messaggio della piccola Teresa consiste nell’aver mostrato che il cuore di Dio è aperto anche ai poveri e ai deboli e che l’esistenza più banale, quella apparentemente più «quotidiana», può essere saturata di presenza divina, dell’amore dei santi. Non è la santità che fa l’amore, è l’amore che fa la santità. Bisogna cominciare dall’amore… Non inganniamoci però: Teresa non ha nulla edulcorato, nulla minimizzato; non ha umanizzato la santità, al contrario ha insegnato a santificare l’umano. Il posto occupato dalla sofferenza nella sua vita e nella sua dottrina prova a sufficienza che la sua «piccola via d’amore» si confonde con la via stretta predicata da Cristo.

Teresa ha lungamente, duramente sofferto. Nata ad dolendum… La sua capacità di sopportare il dolore è stata immensa. Basandosi su alcuni testi, alcuni suoi interpreti, reagendo eccessivamente contro l’immagine insipida che si faceva di lei, l’hanno presentata come una natura tragica, ossessionata da conflitti quasi pascaliani. Ritengo che una simile visione la deformi profondamente. Certo: Teresa ha vissuto, soprattutto nell’ultimo anno della sua esistenza, delle ore terribili. Ma la sua anima di semplice fanciulla non era naturalmente incline alla tragedia. L’elemento primario, essenziale, della sofferenza tragica non è l’amore, è l’io. I grandi eroi drammatici sono esseri che divinizzano in sé qualche cosa che non è Dio, e ai quali tocca di vedere il proprio idolo divorato dal Destino. Alla radice di ogni vera tragedia c’è l’orgoglio. La tragedia di Pascal nasce dalla tensione tra l’appello di Dio e la diffidenza, tra il dubbio e la rivolta di una terribile natura incentrata su di sé. Quatto anni dopo i Pensieri Pascal, che muore nel pieno abbandono all’amore di Cristo, è più grande che mai. Non è tragico. Teresa di Lisieux sfugge alla tragedia perché la sua sofferenza è sempre comandata dall’amore, asservita all’amore.

Teresa ha lungamente, duramente sofferto. Nata ad dolendum… La sua capacità di sopportare il dolore è stata immensa. Basandosi su alcuni testi, alcuni suoi interpreti, reagendo eccessivamente contro l’immagine insipida che si faceva di lei, l’hanno presentata come una natura tragica, ossessionata da conflitti quasi pascaliani. Ritengo che una simile visione la deformi profondamente. Certo: Teresa ha vissuto, soprattutto nell’ultimo anno della sua esistenza, delle ore terribili. Ma la sua anima di semplice fanciulla non era naturalmente incline alla tragedia. L’elemento primario, essenziale, della sofferenza tragica non è l’amore, è l’io. I grandi eroi drammatici sono esseri che divinizzano in sé qualche cosa che non è Dio, e ai quali tocca di vedere il proprio idolo divorato dal Destino. Alla radice di ogni vera tragedia c’è l’orgoglio. La tragedia di Pascal nasce dalla tensione tra l’appello di Dio e la diffidenza, tra il dubbio e la rivolta di una terribile natura incentrata su di sé. Quatto anni dopo i Pensieri Pascal, che muore nel pieno abbandono all’amore di Cristo, è più grande che mai. Non è tragico. Teresa di Lisieux sfugge alla tragedia perché la sua sofferenza è sempre comandata dall’amore, asservita all’amore.

Non si può amare senza soffrire. Ma si può soffrire senza amare. Se è vero che è il dolore dà la prova dell’amore, più vero ancora è che l’amore dà la prova del dolore. A seconda che sia inabitato o meno dall’amore, il dolore umano discende dalla croce o sale dall’inferno. Teresa, vittima d’amore, oppone a tutti i profanatori della sofferenza il suo puro dolore che ama, il suo dolore aperto, fecondo, silenzioso e pieno di pace e di gioia.

Il dolore non ispirato e non dominato dall’amore è avaro e chiuso. L’uomo soffre in se stesso e per se stesso. Si isola nella propria afflizione, che usurpa in lui il posto di Dio. Ma vedendo soffrire Teresa sentiamo, al contrario, che i suoi tormenti sono quelli di un’anima aperta e libera. Teresa soffre atrocemente, ma non aderisce alla propria sofferenza. Invece di trincerarsi nella prova, come fanno la rivolta e la disperazione, cerca in essa un punto d’appoggio per nuovi sviluppi e per una nuova libertà. Teresa sa che lo scoraggiamento non è altro che una maschera dell’orgoglio — una presunzione di ritorno. Il disperato è un uomo che adora il proprio dolore. Teresa non adora altro che il suo Dio. A ragione un moralista ha potuto scrivere: «Addentrati nella prova. Ma che in te qualcosa domini sempre il dolore!». Per Teresa questo «qualcosa» è l’amore. Il dolore incatena colui che non ama: più soffre, più appartiene alla propria sofferenza. Ma il dolore rende libero colui che ama: più soffre, più appartiene a Dio.

La sofferenza d’amore è feconda. Arricchisce l’anima che tocca, rivela all’uomo le proprie profondità. L’«interno» più misterioso del nostro essere, il segreto divino che risiede in ciascuno di noi non si manifesta se non attraverso la prova. «Gesù bucò la sua pallina», scrive Teresa, «voleva senza dubbio vedere cosa c’era dentro». Teresa comprende che la sofferenza genera la verità e restituisce, per così dire, l’uomo alla propria essenza. Pertanto ella non geme sui mali patiti dai santi: «I santi che soffrono non mi fanno mai pietà». Ciò non vuol dire che la sofferenza dei santi non la commuova per nulla; significa soltanto che la sua emozione è vergine da ogni amarezza e da ogni angoscia: sa troppo bene quali frutti di eternità siano maturati nell’anima dei santi attraverso il breve inverno della sofferenza. Chi comprende i santi può piangere sulle loro prove, ma queste lacrime sono dolci e piene di una santa invidia. Il dolore dei santi perfeziona Dio in essi, purifica l’amore da ogni alleanza con l’illusione ampliandolo a dismisura: la spada che ne trafigge il cuore taglia solo i limiti di quel cuore! È ad altri che Teresa riserva la sua vera pietà: «Ma quelli che non sono santi, che non sanno trarre profitto dalle proprie sofferenze, oh! quanto li compatisco! per costoro provo pietà!». Quelli che non sanno trarre profitto dalle proprie sofferenze: Teresa tocca qui una delle principali miserie dell’umanità. Gli uomini sono prima di tutto degli scialacquatori che usano vanamente le cose più feconde. Teresa piange per lo spreco della sofferenza — quella sofferenza che per noi è il bene più necessario e che Dio, nella sua inflessibile tenerezza, ci manda «come voltando la testa». Non c’è spettacolo più amaro di quello delle masse umane votate alla sofferenza sterile. Ancor più che sterile: sterilizzatrice. Quanti escono dalla prova più vuoti e impuri di prima: il dolore, inviato da Dio sulla terra per nutrire l’amore, lo avvelena e lo annienta. L’annientamento della purissima intenzione divina possiede qualche cosa di sconfortante. Ma come! Sarebbe così facile per gli uomini — l’esempio di Teresa lo mostra a sufficienza — restituire alla loro sofferenza la propria fecondità soprannaturale: basterebbero un sussulto d’amore, un semplice sguardo verso Dio.

«Tacerà nel suo amore» si dice nella Scrittura. La sofferenza d’amore, a sua volta, si tace. Non ha bisogno di spettatori. A dire il vero non conosco sofferenza più antiromantica di quella di santa Teresa. Lo specchio e la maschera, questi due attributi capitali dell’anima moderna, in lei difettano radicalmente. Il dolore vano e impuro ama parlare di sé, cerca supporto nella vanità. Ma Teresa soffre con troppa purezza per desiderare che la propria sofferenza sia veduta. In un secolo in cui i sentimenti più veri sbiadiscono e perdono la propria anima a forza di essere divulgati, lei immerge ogni suo male nel silenzio. Il mondo deplora le prove inviategli da Dio; le detesta e nello stesso tempo le coltiva, truccandole per meglio prostituirle. Lei, Teresa, accoglie i mali senza rivolta e senza ricerca, non li coltiva, lascia che sia Dio a coltivarli in lei; e poi, col suo silenzio, conserva per intera la verità e la profondità dei propri mali. Vuole offrire al suo Sposo non soltanto un corpo e un’anima vergini ma anche, cosa ben più rara e preziosa, un dolore vergine.

«Ecco là il fiore ignorato che volevo offrire a Gesù, quel fiore il cui profumo non si diffonde che nel campo del cielo». È così che Teresa sottrae il proprio dolore agli occhi degli uomini, velandolo col sorriso. Si spinge anche più lontano: reagisce contro quel soggettivismo devoto che fa di Dio una sorta di spettatore compiaciuto. «Quando è che, insomma, saprete nasconderGli le vostre pene?», dice a una novizia. E ancora: «Se, per impossibile, Dio stesso non vedesse le mie buone azioni, non me ne affliggerei. Lo amo tanto che vorrei fargli piacere col mio amore e con i miei piccoli sacrifici anche senza che egli sapesse che vengono da me». Un tale atteggiamento, che può apparire sconcertante, è comandato tuttavia dalla pura logica dell’amore. Per santa Teresa soffrire è donare. Il suo dolore non le appartiene; la santa lo riversa in Dio, lo dona a Dio, goccia a goccia, minuto per minuto. E questo dono sacro non solamente è ignorato da Teresa. Lei vorrebbe anche, con quella castità suprema dell’amore, che Dio stesso l’ignorasse.

Il suo dolore è perfettamente disinteressato, perfettamente «irriflesso» perché è perfettamente offerto: non ha bisogno che Dio lo veda, basta che Dio lo riceva.

E questa sofferenza d’amore è una gioia. Per il mondo qui giace un irriducibile paradosso. Teresa è lieta di soffrire perché immagina le delizie apportate dal dolore ai suoi fianchi straziati; sa con quale materna tenerezza Dio, secondo la profezia di Isaia, consolerà i propri figli; sente che l’anima delle lacrime è nel bacio che le asciugherà. Ma, ancor più della speranza, è l’amore nudo che rende il suo dolore gioioso. Il dolore e l’amore non sono fatti per equilibrarsi reciprocamente nell’anima degli uomini: bisogna che il dolore uccida l’amore o che l’amore, in un certo senso, uccida il dolore. Lo sappiamo: per Teresa soffrire vuol dire donare. E siccome non vi è gioia più grande che nel donare, non vi è gioia più grande che nel soffrire. È così che Teresa, avida di donare fin dalla sua entrata nel Carmelo, trova il «suo cielo nella sofferenza» e dona a Dio le proprie pene: «Egli ci chiede di farGli la carità come la faremmo a un povero; provato dalla sofferenza e della lotta, ci tende la mano per ricevere un poco d’amore». Teresa le dona agli uomini: «Man mano che guadagno qualche cosa, so che vi sono anime sul punto di cadere all’inferno, e allora dono loro i miei tesori… ». Da questa offerta amorosa del proprio dolore essa attinge «una gioia non sentita al di sopra di ogni gioia»; sperimenta, attraverso lo strazio e l’agonia della propria natura, quella pace essenziale che il mondo non può dare (2), quella specie di felicità senza contorno creaturale che realizza il suo vero destino e che, se così posso esprimermi, arricchisce Dio. Per lei la gioia di amare e di donare fa a tal punto corpo con la sofferenza da renderle di difficile comprensione l’idea della perfetta beatitudine degli eletti: «fatico a capire come potrò adattarmi in un paese nel quale la gioia regna senza alcuna mescolanza con la tristezza. Bisognerà che Gesù trasformi completamente la mia anima, altrimenti non potrei sostenere le delizie eterne». – Il mondo, più che mai, si ostina a scacciare il dolore lontano da sé, separandolo dalla gioia. Così facendo non ottiene altro che di aggravare la propria miseria, vuotando il proprio dolore di ogni gioia e riempiendo di dolore la stessa gioia. Quando si insegue il paradiso terrestre è l’inferno che si raggiunge… Teresa viene ad insegnare al mondo a trovare la gioia nel dolore stesso, viene a sposare nell’amore la felicità e la sofferenza. Se ci risulta duro pensare che la vera gioia è inseparabile dalla prova, tutta la sua vita ci grida che solo da noi dipende rendere la prova inseparabile dalla vera gioia. Il giogo della sofferenza non qualche cosa di esteriore alla nostra natura; è incastonato nella nostra carne, è radicato nelle nostre viscere. Il tentativo di respingerla la rende insopportabile. Invece accogliendola con amore la rendiamo soave come Cristo ha promesso. La piccola Teresa è venuta a ribadire agli uomini, con sentimenti e con parole adatti alla fiacchezza moderna, il mistero gioioso della croce.

Quaggiù sulla terra vi è tuttavia qualcosa di peggiore del dolore: il nulla. Amare attraverso il dolore è insufficiente: la prova suprema dell’amore consiste nell’amare attraverso il vuoto. Ancora giovanissima, Teresa ha conosciuto questa prova patendola fino in fondo negli ultimi mesi di vita. Sarebbe abusivo, credo, mettere sullo stesso piano le «notti» di san Giovanni della Croce e le «notti» di santa Teresa. L’aridità, presso Teresa, ha la stessa profondità e la stessa fecondità soprannaturali di san Giovanni, ma non possiede le stesse colorazioni emotive: è psicologicamente molto più povera, spenta e ordinaria. L’assenza di Dio per san Giovanni della Croce ha qualcosa di grandioso e divorante, essendo vissuta come una sorta di presenza negativa. Per Teresa è l’assenza pura, il nudo vuoto. Da una parte la fiamma che consuma, dall’altra la cenere che soffoca. Sopraffatta attraverso la malattia da quella solitudine oscura e incurabile che nasce dalla dissoluzione del misterioso composto umano, incessantemente tentata contro la fede e privata di ogni contatto affettivo con le cose del cielo, Teresa nel mezzo di questa disfatta interiore dell’amore continua ad amare. Dubbi terribili tentano di assassinarne la fede, così lei crede perché ama. In ciascuno dei suoi atti di fede arida, Teresa con l’amore ricrea in essa il Dio che non sente più. Agonizza, ma non cede alla disperazione. Parlando di Dio e dei santi che acconsentono alle sue prove, Teresa ha questa parola sublime: «Vogliono vedere fino a che punto spingerò la mia speranza!». Dal fondo di questo abisso di derelizione, ella vive l’amore nella sua nudità crocifissa. Rendendo a Dio l’ultima testimonianza, subisce il martirio più fondamentale – quel martirio che fu di Gesù nella sua ultima ora e che tanti santi consegnati al carnefice non hanno conosciuto: Teresa è testimone del silenzio di Dio.

Quaggiù sulla terra vi è tuttavia qualcosa di peggiore del dolore: il nulla. Amare attraverso il dolore è insufficiente: la prova suprema dell’amore consiste nell’amare attraverso il vuoto. Ancora giovanissima, Teresa ha conosciuto questa prova patendola fino in fondo negli ultimi mesi di vita. Sarebbe abusivo, credo, mettere sullo stesso piano le «notti» di san Giovanni della Croce e le «notti» di santa Teresa. L’aridità, presso Teresa, ha la stessa profondità e la stessa fecondità soprannaturali di san Giovanni, ma non possiede le stesse colorazioni emotive: è psicologicamente molto più povera, spenta e ordinaria. L’assenza di Dio per san Giovanni della Croce ha qualcosa di grandioso e divorante, essendo vissuta come una sorta di presenza negativa. Per Teresa è l’assenza pura, il nudo vuoto. Da una parte la fiamma che consuma, dall’altra la cenere che soffoca. Sopraffatta attraverso la malattia da quella solitudine oscura e incurabile che nasce dalla dissoluzione del misterioso composto umano, incessantemente tentata contro la fede e privata di ogni contatto affettivo con le cose del cielo, Teresa nel mezzo di questa disfatta interiore dell’amore continua ad amare. Dubbi terribili tentano di assassinarne la fede, così lei crede perché ama. In ciascuno dei suoi atti di fede arida, Teresa con l’amore ricrea in essa il Dio che non sente più. Agonizza, ma non cede alla disperazione. Parlando di Dio e dei santi che acconsentono alle sue prove, Teresa ha questa parola sublime: «Vogliono vedere fino a che punto spingerò la mia speranza!». Dal fondo di questo abisso di derelizione, ella vive l’amore nella sua nudità crocifissa. Rendendo a Dio l’ultima testimonianza, subisce il martirio più fondamentale – quel martirio che fu di Gesù nella sua ultima ora e che tanti santi consegnati al carnefice non hanno conosciuto: Teresa è testimone del silenzio di Dio.

Teresa così non soltanto è capace di vivere questo silenzio, ma è anche felice di essere una di quelle anime in cui Dio può tacersi: «Ho letto nel Santo Vangelo che il divin Pastore abbandona nel deserto tutte le pecore fedeli per corriere appresso alla pecorella smarrita… Che io sia degnata di una simile fiducia! Egli confida in loro! In che maniera potrebbero andarsene? Sono prigioniere dell’amore».

Anche quando l’amore ha perduto ogni voce, ogni forma umana, Teresa gli resta fedele. Che le importa che si elevi un muro tra il proprio cuore e il cielo? Quel che ella ama in Dio è Dio stesso. Via via che declina la sua vita terrena, Teresa, privata di ogni dolcezza e di ogni puntello nelle cose create, condivide sempre più la solitudine del suo sposo. E così, sotto le ceneri della natura consunta, a bruciare è un fuoco soprannaturale (la parola soprannaturale si pronuncia con facilità, ma solo chi è stato spossessato della propria natura può sondarne la profonda, mortale trascendenza). – Dinanzi a un mondo infestato dal soggettivismo, affamato di sensazioni e incostante nell’amore come nella sensazione, che tutto comincia e nulla realizza facendo della propria vita niente altro che una serie di tradimenti e di aborti, Teresa mette in scena lo spettacolo di un amore eroicamente fedele. Senza mai risparmiarsi, ella si è donata, a immagine di Dio, senza pentimento. L’amore in lei ha parlato a voce più alta della morte. Come Gesù, Teresa ha amato fino alla fine.

Questa fedeltà nella prova e nella debolezza fa di Teresa la messaggera di un eroismo nuovo: l’eroismo dei poveri. La santità teresiana è quella che realizza più pienamente la sintesi tra la miseria umana e la forza divina predicata da san Paolo.

La miseria umana! Quale tempo più del nostro l’ha mai sperimentata? A forza di volersi elevare, unicamente coi propri mezzi, al di sopra della natura, l’uomo ha usato e corrotto questa natura. Non è divenuto un superuomo e, in molto casi, nemmeno più è capace d’essere un uomo. A questo essere impoverito la piccola Teresa provvede a ricordare che egli può divenire un Dio. L’uomo può cadere al di sotto di se stesso, ma non al di sotto dell’appello della grazia.

L’amore che, nella nostra anima, è incapace di attingere forza da tutto e tutto trasmutare in sé non è l’amore vero. È un sogno, un desiderio senza radici. La «fedeltà nelle piccole cose» instancabilmente insegnata da Teresa ci rivela il segreto del realismo dell’amore. Un tale realismo non consiste nel segregarsi, con una sorta di rassegnazione «borghese», all’interno delle realtà più povera dell’esistenza, consiste piuttosto nello sposare queste realtà con la speranza più elevata. Teresa non è «terra terra» se non per meglio saturare la terra del cielo. Seguire «la piccola via dell’amore» non significa arenarsi in una pia leziosità, significa trovare Dio nelle pieghe più «quotidiane» della nostra vita, vuol dire permettergli di incarnare più profondamente in noi la sua grazia. I poveri doveri poveramente assolti, la mediocrità e il vuoto interiori, l’apparente sterilità delle nostre vite: in tutto ciò possiamo cambiare ben poco, ma possiamo immergerlo in una atmosfera soprannaturale per mezzo di un impercettibile e segreto movimento di attenzione e di abbandono a Dio.

Nel corso della sua ultima malattia, Teresa pronunciò un giorno quella parola suprema sulla quale Bernanos ha incentrato un grande libro: Tutto è grazia! Non c’è in noi un atto tanto povero e scialbo da impedire a Dio di esserne l’anima. L’eroismo teresiano è senza sfarzo, senza ebbrezza, senza grandezza mondana: sembra prefigurato nel Vangelo nell’episodio della vedova che sommando al tesoro del tempio il suo umile obolo fa dono a Dio della propria povertà. Questa offerta solitaria è quella che più tocca l’Amore infinito perché essa si diparte dalla fede più spoglia, dalla fiducia più cieca. Siete poveri, sembra dire Teresa ai suoi fratelli soverchiati dall’impotenza, ma la vostra povertà almeno vi appartiene e potete donarla. Non rifiutate a Dio il vostro nulla, non siate avari del vostro vuoto.

Come la sentiamo felice, pertanto, di soffrire senza coraggio naturale, di immolarsi con aridità: « Soffriamo, se necessario, con amarezza, senza coraggio. Gesù ha pur sofferto con tristezza: senza tristezza, un’anima soffrirebbe forse? E noi vorremmo soffrire generosamente, grandemente. Che illusione!». Già a sedici anni scrive alla sorella Céline: «È una felicità portare debolmente le nostre croci!». È così che, alla fine della vita, ormai divenuta incapace di qualsiasi azione esteriore e anche di ogni raccoglimento sensibile, ella esclamerà, nell’accettazione gioiosa della povertà totale: «Posso ancora dire al Buon Dio che lo amo e trovo che sia abbastanza!».

La santità insegnata da Teresa possiede qualche cosa di incrollabile perché essa riposa non sull’essere fragile, ma sul nulla della creatura. Per salire verso Dio Teresa non si appoggia che sulla propria debolezza: una debolezza forte poiché si sposa costantemente alla forza divina. E il vincolo di questa unione risiede in una umiltà assoluta. Affinché un Dio abiti il nulla di una creatura occorre che questo nulla sia leale. Teresa è completamente povera davanti all’Amore. Il segreto del suo eroismo nella sofferenza sta nell’attendere tutto da Dio, e da Dio solo (una sola infedeltà d’orgoglio, diceva, sarebbe bastata a rapirle ogni coraggio precipitandola nella disperazione). Il segreto sta anche nel vivere il dolore ora per ora e, per così dire, goccia per goccia, senza memoria e senza previsione. Solo per oggi… Grazie alla sua fedeltà all’ora presente – che è l’ora dell’eternità – Teresa reagisce contro quella specie di orgoglio mascherato che consiste nell’inquietarsi per i mali futuri. «È come interferire nella creazione!», dirà su questo punto a una novizia. Vi è effettivamente una maniera di prevedere, di usurpare l’avvenire che rassomiglia a una intromissione sacrilega nel ruolo creatore di Dio…

La santità insegnata da Teresa possiede qualche cosa di incrollabile perché essa riposa non sull’essere fragile, ma sul nulla della creatura. Per salire verso Dio Teresa non si appoggia che sulla propria debolezza: una debolezza forte poiché si sposa costantemente alla forza divina. E il vincolo di questa unione risiede in una umiltà assoluta. Affinché un Dio abiti il nulla di una creatura occorre che questo nulla sia leale. Teresa è completamente povera davanti all’Amore. Il segreto del suo eroismo nella sofferenza sta nell’attendere tutto da Dio, e da Dio solo (una sola infedeltà d’orgoglio, diceva, sarebbe bastata a rapirle ogni coraggio precipitandola nella disperazione). Il segreto sta anche nel vivere il dolore ora per ora e, per così dire, goccia per goccia, senza memoria e senza previsione. Solo per oggi… Grazie alla sua fedeltà all’ora presente – che è l’ora dell’eternità – Teresa reagisce contro quella specie di orgoglio mascherato che consiste nell’inquietarsi per i mali futuri. «È come interferire nella creazione!», dirà su questo punto a una novizia. Vi è effettivamente una maniera di prevedere, di usurpare l’avvenire che rassomiglia a una intromissione sacrilega nel ruolo creatore di Dio…

L’eroismo teresiano è accessibile a tutti. Questo universalismo si manifesta nell’appello della santa alle «piccole anime». Teresa è andata fino al fondo dell’umana debolezza e dell’umano dolore. Tutto nella sua vita è sovrannaturale, niente è propriamente sovraumano. Troppe anime – ed è la loro tragedia – ricercano la santità in non so quale grandezza, in non solo quale ebbrezza sovraumane. E non riuscendo a mantenersi a una tale altitudine non tardano a rinunciare all’intimità divina, trascinando così il sovrannaturale nelle rovine delle loro speranze sovraumane. L’esempio di Teresa vale a ricordare loro che se il sovrannaturale può fiorire sul sovraumano (come vediamo nella vita della maggior parte dei santi più illustri), questo non significa che il primo sia essenzialmente legato al secondo. Dio non si trova semplicemente in alto, è dappertutto. L’uomo con tutti i suoi sforzi non può aggiungere un cubito all’altezza del proprio corpo, ma l’anima più piccola è a misura dell’infinito. Passare dall’impura sofferenza umana alla sofferenza divina dei santi non equivale a passare da una tristezza incolore a una patetica effusione; il cambiamento è più profondo: vuol dire passare dalla ricerca di sé alla ricerca di Dio, vuol dire cambiare non l’intima colorazione, ma il senso, l’anima della sofferenza. Non si tratta di soffrire grandemente, ma di soffrire fedelmente; non si tratta di dare molto a Dio, si tratta di dargli tutto. Con la sua debolezza nell’eroismo e col suo eroismo nella debolezza, Teresa annuncia la «buona novella» dell’amore ai poveri e ai più poveri tra i poveri: i poveri di beni dell’anima. Il suo esempio illustra e conferma la parola così piena di consolazione eterna rivolta da Cristo a sant’Angela da Foligno: «Chiunque può amare!».

La morte è il sigillo del destino. Tutto ciò che una vita umana racchiude di più essenziale attende, per prendere dimora nell’eternità, la conferma della morte.

Come aveva vissuto nell’amore, Teresa è morta nell’amore. Nessuna cesura in lei tra la sofferenza e la morte: dopo aver sofferto poveramente, Teresa è morta poveramente. Come direbbe Péguy ha patito fino all’estremo la «sua morte umana». Per via della nostra abitudine di materializzare le cose divine ci immaginiamo facilmente la morte dei santi come una sorta di apoteosi interiore dove l’anima per metà disincarnata già gusta la beatitudine celeste. Di fatto molti martiri e molti santi sono morti così. Ma Teresa non ha mai aspirato a una tale morte per sé. Ha desiderato morire di una morte comune, non ha voluto che le fossero risparmiate una sola debolezza o una sola angoscia del trapasso: «Nostro Signore è morto sulla Croce, nelle angosce, ed ecco tuttavia, la più bella morte d’amore che si sia vista! Morire d’amore non è morire tra i trasporti… ». Dio l’ha esaudita: Teresa è morta nella peggiore oscurità interiore dopo la più intensa agonia fisica e spirituale.

Teresa, l’abbiamo detto, non era nata per la sofferenza tragica. E nemmeno aveva una concezione tragica della morte. La sua semplicità nativa e la sua totale familiarità con le cose del cielo le facevano considerare la separazione dell’anima e del corpo come un fatto non soltanto felice ma privo di ogni estraneità. È in qualche modo dal di fuori che l’odore e la vertigine del nulla si sono abbattuti sulla sua anima. Teresa ha vissuto tutta la tragedia della creatura invasa dalla morte. Tutta questa tragedia, salvo il peccato: il consenso alla disperazione. Sembra che, per un destino misterioso del cielo, tutta l’angoscia umana sia venuta a prendere rifugio presso questo cuore di fanciulla per ritrovarvi il bacio di Cristo e la sua redenzione.

Teresa, nel corso della lunga malattia che l’ha condotta alla morte, ha conosciuto quella prova suprema rappresentata dal silenzio simultaneo della terra e del cielo. La malattia innalza un muro tra la sua anima e il mondo sensibile; una prova soprannaturale la priva di ogni gioia spirituale: ella è come immurata nella nudità eroica della propria fede e del proprio amore.

Per comprendere un simile martirio occorre leggere, nella Storia di un’anima e soprattutto nei Novissima verba raccolti con devozione da Madre Agnese di Gesù, il racconto degli ultimi giorni della santa: «O Madre mia, è proprio facile scrivere delle belle cose sulla sofferenza, ma scrivere è nulla, nulla! Bisogna esserci per sapere!… ». A quest’ora nell’amore di Teresa non resta un solo atomo di sogno e di presunzione: non è più l’immagine, è la realtà, la sostanza della morte che rinserra nel suo cuore. «È l’agonia pura senza alcuna aggiunta di consolazione», dice al mattino del suo ultimo giorno. È questo grido a riassumere tutto: «Non credo più alla morte, non credo più che alla sofferenza!».

Questo dramma interiore è vissuto tuttavia da Teresa con una semplicità e con una pace profonde. Non c’è in lei accettazione tragica della tragedia. L’agonia le si attacca addosso, ma lei è distaccata dalla propria agonia. Per chi ama la morte è il dono ultimo. Teresa morendo non guarda a ciò che dona di suo, i suoi occhi sono fissi su Colui che prende. In lei la morte si perde nell’amore. Ella perde tutto, ma è Dio che riceve, è Dio che lei preferisce! «Divengo già scheletro. Questo mi piace!». Teresa è felice, mentre si spoglia della propria carne, di sentire la volontà dello Sposo incarnarsi più profondamente in lei. Quanto più si abbandona a Dio, tanto più ciò che non è Dio la abbandona. Sa che si sta realizzando il suo più grande sogno: morire d’amore.

Dio può domandare ciò che vuole, anche l’angoscia della carne in cui il corpo diventa per l’anima un mostruoso estraneo che la tortura, anche la morte soggettiva dell’amore: Teresa ha troppo amato, Teresa vive troppo fuori di se stessa per poter essere infedele. È per la speranza che accetta tutto lo sconforto della disperazione: «Tutto è compiuto! È solo l’amore che conta… Sì, mio Dio, sì mio Dio, voglio proprio tutto! Dio mio, sì, tutto quello che vuoi. Ma abbi pietà di me… Non mi pento di essermi offerta all’Amore… Mio Dio, vi amo… ». Non è possibile leggere queste umili esclamazioni senza vedere nella passione e nell’agonia di Teresa il riflesso a un tempo soave e straziante dell’agonia di Gesù.

Nel momento in cui apre a tutti la porta della santità, Teresa apre a tutti anche la porta del martirio. L’uomo moderno per vivere e morire da martire non ha bisogno di persecutori e di carnefici. Gli basta essere il testimone di Dio contro lo sconforto e il nulla che porta nel proprio cuore.

Teresa è la grande sorella dell’umanità di oggi, che rispecchia e contraddice al tempo stesso. Ne ha condiviso la debolezza e l’angoscia, ma non le maschere e le rivolte. Teresa insegna alla povertà l’innocenza e la santità; rivela ai poveri un Dio spoglio dei fasti del sovraumano, a un tempo più accessibile e più puro.

Il dolore e la morte non sono entità autosufficienti: nel momento in cui le isoliamo ne facciamo dei mostri assurdi e rivoltanti. — Il mondo antico, privo di Dio, ma interiormente agitato dalla sorda attesa di Dio, ha conosciuto il dolore e la morte informi. La venuta di Cristo ha posto termine a questa tragedia: il suo amore ha conferito una forma, un’anima alla sofferenza e al trapasso. Il mondo moderno, rifiutando Cristo, è caduto più in basso della cecità antica: ha reso la morte e il dolore deformi.

Come tutti i santi, ma chinandosi forse più profondamente fra tutti loro sull’insufficienza umana, Teresa è passata sulla terra per restituire all’Amore tutto il volto negativo del destino. La sofferenza e la morte non sono l’amore, ma lo nutrono: l’amore attinge la propria forza e la propria purezza dalla sofferenza e ricava la propria eternità dalla morte. Dinanzi al suo amore ogni uomo può dire come Giovanni Battista: bisogna che io diminuisca affinché egli cresca. Chi non vuole patire né morire non è in grado di amare.

Note

(1) Non do qui un giudizio assoluto. Lo stile di santa Teresa non manca di qualità. C’è della grazia, della chiarezza e della freschezza, talora giunge spontaneamente al sublime. In un altro «clima» culturale santa Teresa sarebbe potuta diventare, alla maniera della sua madre Teresa d’Avila, una grande scrittrice. D’altronde non dobbiamo dimenticare che santa Teresa non ha composto la Storia di un’anima in vista della pubblicazione.

(2) « La pace, chi la conosce, sa che gioia e dolore in parti uguali la compongono» scrive Claudel. Per l’uomo saldo nella pace di Cristo la gioia e il dolore non sono vissute come due entità opposte, l’uno e l’altra sono integrate nell’unità dell’amore.

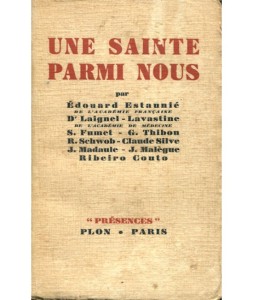

(Gustave Thibon, La douleur et la mort chez Sainte Thérèse de Lisieux, in AA.VV., Une sainte parmi nous, Plon, Paris 1937, pp. 65-85; traduzione redazionale).